Hefferman (2015) rappelle, in Beyond Measure, : « que les entreprises sont des systèmes, non sujettes au ‘silver bullet’ de la pensée magique des dirigeants mais à la culture que porte chacun de ses membres ».

Or, la financiarisation de l’activité et des affaires, depuis trente ans, et que n’a nullement freinée la crise de 2008-2009, a carrément fait passer le management des grandes entreprises de l’approche « values-and-in » à celle du « value-or-out ». En d’autres termes, le chiffre a préséance sur la culture. D’où la prise de risques indus, par fusions-acquisitions interposées, le rachat d’actions en masse et le versement de dividendes exagérés, la rémunération démentiellement élevée des dirigeants et la glamorisation de Wall Street. C’est le règne du « winner-take-all », en lieu et place du « mission-tells-all ».

Les grandes entreprises coupent irrévérencieusement dans le personnel, diminuent irrespectueusement son salaire, saquent à qui mieux mieux dans la R & D, dérogent aux lois perpétuellement et paient inconditionnellement des amendes sans reconnaissance de tort aucun. C’est la « gig economy », dans laquelle les entreprises peuvent se tirer de toutes situations embarrassantes… avec les honneurs du milieu qui les finance.

La pensée à court terme l’emporte invariablement sur la pensée à long terme, ce qui fait que le « management casino » a remplacé le « management durable ». Les grandes entreprises ne sont plus tant productrices de biens et de services innovants, qu’elles ne sont des institutrices d’ingénierie financière, pour satisfaire le plus vitement et le plus grassement possible des actionnaires plus pressés les uns que les autres d’en finir avec leurs projets de développement des marchés. Elles sont devenues des « en lieu de banques », par la spéculation sur tous les fronts de la finance, bien que non régies comme institutions financières à proprement parler.

Or, l’entreprise est un corps d’activité et d’affaires à service social, en ce qu’elle doit répondre, par l’offre économique de ses biens fabriqués ou distribués, aux besoins de mieux-être par la consommation de ses clients. Et pour ce faire, elle doit disposer de ses ressources de manière optimale, pour demeurer concurrentielle dans son marché. Ce qui lui impose de composer intelligemment avec son personnel, l’exécutant de ses mandats d’activité et d’affaires. Or, le personnel ne s’engage pas à la tâche, que cela suppose, par la pensée magique des tractations financières de la direction de l’entreprise, mais par la culture organisationnelle qui le motive en son sein. Tout part et tout revient, en management durable, à la donnée initiale de constitution de l’entreprise, sa culture.

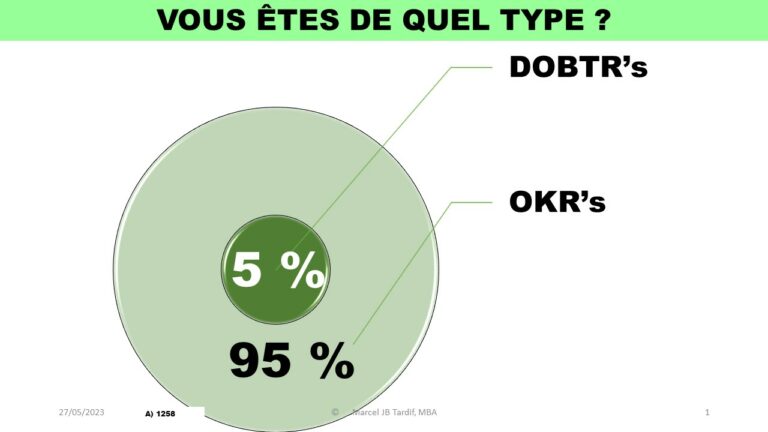

Le problème, actuellement, c’est que la « stratégie bouffe la culture pour le petit-déjeuner », contrairement à ce que Peter F. Drucker (1999) a pu en penser. Ce qui ne justifie pas que le management de son activité et de ses affaires en ait été intelligifié pour autant. Au contraire, on a l’impression que l’entreprise a perdu tout repère en matière de responsabilité eu égard à sa vision, à sa mission et à ses valeurs. Tout, pour elle, est devenu une pure question de finance. Or, son principe de départ ne tenait la finance que comme un moyen de servir sa finalité, le service optimal au client (et non l’enrichissement maximal de l’actionnaire). Le plus étrange, c’est que les entreprises qui s’en sont tenues au sens d’origine de leur fonction sociale par le service économique au client pètent des scores de rendement sur le capital versé largement supérieur aux entreprises de la sur-financiarisation des opérations.