H. Pruijit (2000) souligne que « Le discours du management est empreint de flexibilité, d’habiletés et de prise de décisions comme le travail d’équipe, pour manufacturer un simulacre d’autonomie à la tâche qui sert les intérêts du capital ».

Effectivement, depuis plus de trente ans, les entreprises se sont mises à « parler culture », « valeurs » et « mission », alors qu’elles ont tout mis en branle pour pratiquer « le contrôle », la « délocalisation » et la « financiarisation ». En résumé, leur discours est contredit, dans les faits, par leurs agissements, lesquels révèlent bien le fond de leur pensée.

Comme en politique, les dirigeants d’entreprise ont appris à « amadouer », « enjôler » et « endormir » leur public par le discours, alors qu’ils « taisent », « nient » et « répètent » leurs exactions à tous égards ou presque. On ne compte plus les dérogations aux lois et réglementations, comme on ne compte plus les exemptions et passe-droit qui sont faits aux entreprises à tous égards ou presque par leurs protecteurs au sein de l’État.

Le discours sur la responsabilité sociale des entreprises sonne faux, du moins dans la majeure partie des cas. Or, il sonne vrai, dans une minorité de cas, ceux des entreprises de taille moyenne. Des entreprises généralement de propriété familiale, ou détenues par leurs employés, celles dont les grands listings (S & P 500, Fortune 500 et cie) ne font jamais état, parce qu’ils ne s’intéressent qu’aux « grandes tailles ».

D’ailleurs, la plupart des livres et articles sur le management en librairie, comme la plupart des cas d’analyse en école de gestion, ne portent jamais que sur les « grandes entreprises ». Cela fait rassurant de comparer entre elles des entreprises dont tout le monde a entendu parler. Et cela ferait étrange, de mettre en valeur de moins grandes entreprises, dont le rendement sur la ressource engagée dans l’activité et les affaires ferait pâlir de honte les gurus du « spectacle financier ».

Wall Street n’a d’égard que pour les entreprises à grand tirant d’eaux sur la finance publique. Les entreprises moins dépensières de fonds publics, et plus centrées sur l’efficience managériale, n’intéressent pas les analystes financiers, parce qu’elles ne contribuent pas directement à leur enrichissement.

Les entreprises de taille moyenne, autres que « publiques » (dans le sens d’inscrites à la bourse, et non pas détenues par l’État ou par ses agences), sont plus souvent qu’autrement très attentives aux charges de leur exploitation bien que très investies en recherche et développement. Elles sont trop petites pour intéresser les analystes financiers, et trop performantes pour laisser indifférents les « venture capitalists ». Leur rendement sur le capital versé, lorsqu’elles sont gérées en mode « participation à l’actionnariat du personnel », dépasse, et de très loin, ce que les analystes financiers de Wall Street exigent des grands conglomérats apparaissant journellement sur leurs écrans de surveillance. Il s’ensuit, que des entreprises performent grandement, qui ne font pas les manchettes, alors que celles dont tout le monde parlent ne réalisent que de piètres scores en comparaison.

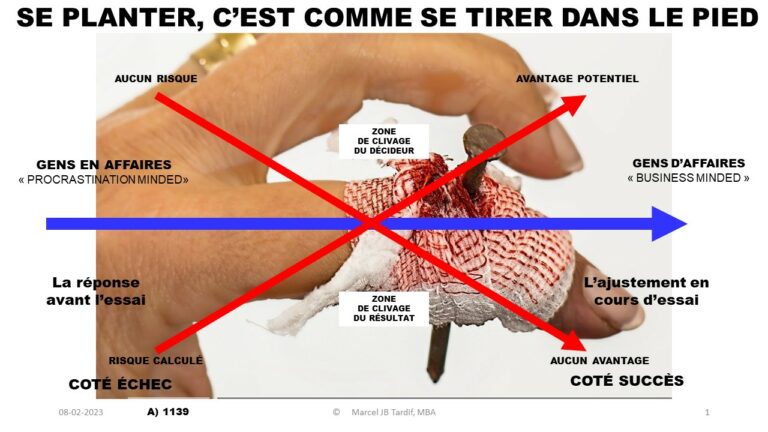

Au lieu de discourir à vide, c’est-à-dire par la contradiction entre les mots et les actes, les grandes entreprises, du moins celles qui se respectent, et font de même à l’endroit de ceux et celles à qui elles adressent leurs engagements, devraient prendre exemple sur les moyennes entreprises centrées sur la dimension humaine de leurs modes, méthodes et pratiques de management de l’activité et des affaires. Chez vous, en entreprise, « le discours l’emporte sur les faits », ou « l’honnêteté l’emporte sur la prétention des dirigeants »?