Le Texier (2022) cite Henry Mintzberg (1989)et Gary Hamel (2007), en vue de définir l’organisation. Le premier dit: “Une organisation est ‘action collective’ à la poursuite d’une mission commune”. Le second: ” Une organisation est une ‘communauté d’objectifs’.” Par ailleurs, il cite Chester Barnard (1950) qui dit: “Une organisation, simple ou complexe, est toujours un système interpersonnel d’efforts humains coordonnés”. Il cite aussi Herbert Simon (1960) qui dit: “Les organisations sont des systèmes de comportements conçus pour permettre aux humains et à leurs machines d’atteindre leurs objectifs”. Finalement, il cite Herbert Simon et James March (1958) qui, eux, disaient: “Les organisations sont des assemblages d’êtres humains interagissant”.

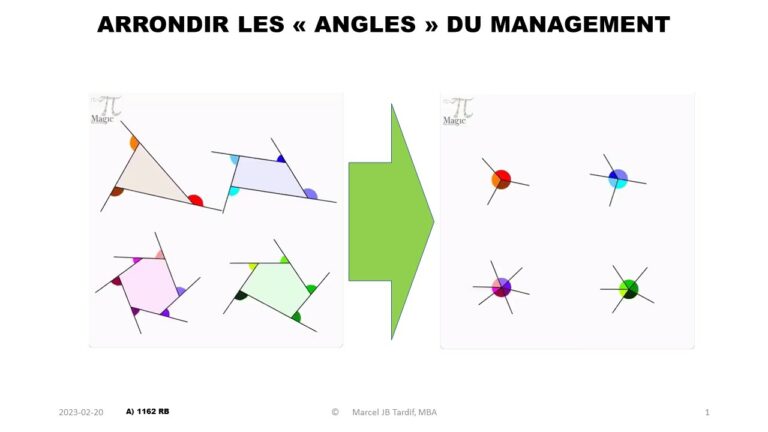

Tout le monde comprend ces énoncés, et peut en retirer quelque enseignement. Le problème, c’est que, comme l’illustrent plus Mintzberg et Hamel, on voit là deux extrêmes de définition s’opposer: 1) l’organique; 2) la mécaniste. L’organique tourne autour du précepte de “mission”, partant de valeurs sous-jacentes à des comportements de personnes engagées dans la satisfaction de besoins et d’attentes d’humains. La mécaniste, elle, est centrée sur le résultat d’opérations liées à la production économique de biens et services destinés à au marché. Non pas que le management doive être strictement dédié à la mission ou aux objectifs, mais, parce qu’il comprend les deux, il ne doit pas donner prise à une confusion des genres entre fin de l’entreprise (mission) et moyens de l’activité et des affaires de cette dernière. Ce qui, malheureusement, est le cas chez maints auteurs, chercheurs, analystes et autres professeurs en la matière.

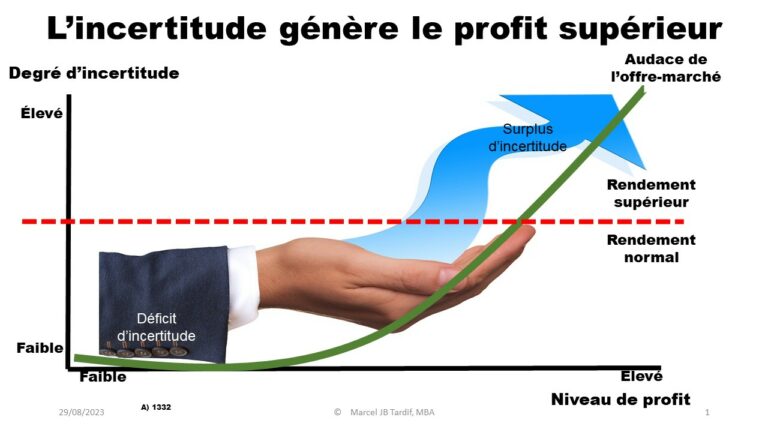

La “mission” est une cible de valeurs, alors que les “objectifs” sont des cibles de valeur, en entreprise comme en management de l’activité et des affaires. La “mission” est centrée sur le service aux “principaux”, que sont les clients de l’entreprise, quand les “objectifs”, eux, sont centrés sur le service aux “agents” (Jensen et Meckling, 1976), que sont les actionnaires, en termes de “chaîne de valeurs” (Porter, 1985). Or, logiquement, la cause vient avant l’effet. Et donc, la “mission”, qui est de valeurs sociales de service au client, dans l’entreprise, précède les “objectifs”, qui sont, pour leur part, de valeur économique d’utilité au demandeur. Ce qui suppose, également, que la valeur économique découle des valeurs sociales de l’exercice de l’activité et des affaires de l’entreprise. Or, cela est parfaitement inversé, dans la proposition (habituelle) qui veut que l’objet (la mission) de l’entreprise est le profit sur opérations, alors qu’il ne s’agit là vraiment que d’un moyen d’assurer la production des biens attendus par le marché.

Si l’on définissait mieux le management, sans doute que l’on finirait par mieux comprendre l’entreprise… et sa dimension sociale, au lieu de tout ramener à sa seule condition économique.